貴重な広告予算を、どのメディアに投じるべきか──マーケティングに取り組む際に、企業がかならず直面する問題だ。メディアの選定は、いわばコミュニケーションの血流を決めるものであり、広告キャンペーンの成否を左右する重要な課題である。

しかし、一部の専門家によって「メディアミックスの最適化」が理論として語られることはあるものの、実際に企業がどのようにメディアを組み合わせているのかという「実情」は、驚くほど知られていない。なぜなら、膨大な費用と時間を費やして、複雑に施策を連携させるキャンペーンを比較するのは困難だからだ。

その難題とされていたテーマに踏み込んだのが、イギリス オックスフォード大学サイードビジネススクール マーケティング部門の准教授J. Jason Bellらの研究である。論文『ペアを超えて:広告におけるメディアアーキタイプと複雑なチャネルシナジー(原題:“Beyond the Pair: Media Archetypes and Complex Channel Synergies in Advertising”)1』で彼らは、1,000件を超える世界中の広告キャンペーンを分析することで、多様なメディアがどのように共存し、そこにどんなパターンが存在するのか、そして、そこに生まれる効果について、初めて体系的に明らかにした。

加えて、広告業界で絶えず議論がなされてきた「デジタルと伝統メディアの対立」や「リーチ重視の単純化の課題」を超え、企業の意思決定の“リアルな構造”を浮かび上がらせるとともに、新たな指針についても示唆してくれている。

もっともポピュラーなメディアの使用数は「3〜4」

研究チームは、2008年から2019年にかけて世界51か国で実施された1,083件の大規模広告キャンペーンを対象に、「それぞれのキャンペーンがどのメディアを選び、どの程度使っているか」というメディアミックスの実情を分析した。用いたデータは、国際調査会社 Kantar(カンター)の「CrossMedia Research」により収集されたものでキャンペーンの際のテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、屋外広告、映画館広告、店頭(Point of Sale)、オンラインディスプレイ、オンライン動画、Facebook、YouTubeの計11種類の広告メディアの活用実態が網羅されている。

分析結果によれば、広告キャンペーンにおけるメディアの使用数は3〜4の比率が高い(表1)。しかし、メディアの組み合わせは驚くほど多様で、最もよく使われた上位6通りの組み合わせでも全体のわずか16%にすぎない。つまり、大半のキャンペーンがそれぞれ独自のメディア構成をとっており、お決まりの定番パターンのようなものは存在しない、とBellらは指摘する。

このことは、「いかなるケースでも、このようにメディアを組み合わせれば効果が上がる」という、広告効果を安定的に享受できる万能の方程式が存在しないことを示している。現実のキャンペーンでは、目的・市場・ブランド状況によってメディアの組み合わせ方が大きく異なっており、広告の成果は、単純なチャネルの強さではなく構成全体の設計(メディアミックスの“組み立て方”)に左右されるのだ。

表1: 使用チャネル数

| 使用チャネル数 | |

|---|---|

| 1チャンネル | 6% |

| 2チャンネル | 13% |

| 3チャンネル | 26% |

| 4チャンネル | 25% |

| 5チャンネル | 19% |

| 6チャンネル以上 | 12% |

| 使用されるチャネルの最大数 | 9 (11のうち) |

データから浮かび上がったのは「7つのパターン」

さらにBellらは、カンター の大規模データをもとに、キャンペーン間に共通する「メディア構成の型」を見つけ出すことにも挑戦している。それぞれのキャンペーンについて、どのメディアを使ったかを 「使用した(1)/していない(0)」で整理し、さらにそこに支出比率を加えた「キャンペーン×メディア」のデータマトリクス を作成。これに対して専門的な統計手法を用いて、多彩なキャンペーンの背後に潜む「メディア構成の型」の抽出を試みた。

その結果、キャンペーンのメディア構成には「7つの典型的な型」が存在することがわかった。Bellらはこれらを「アーキタイプ(archetype =原型)」と呼んでいる。

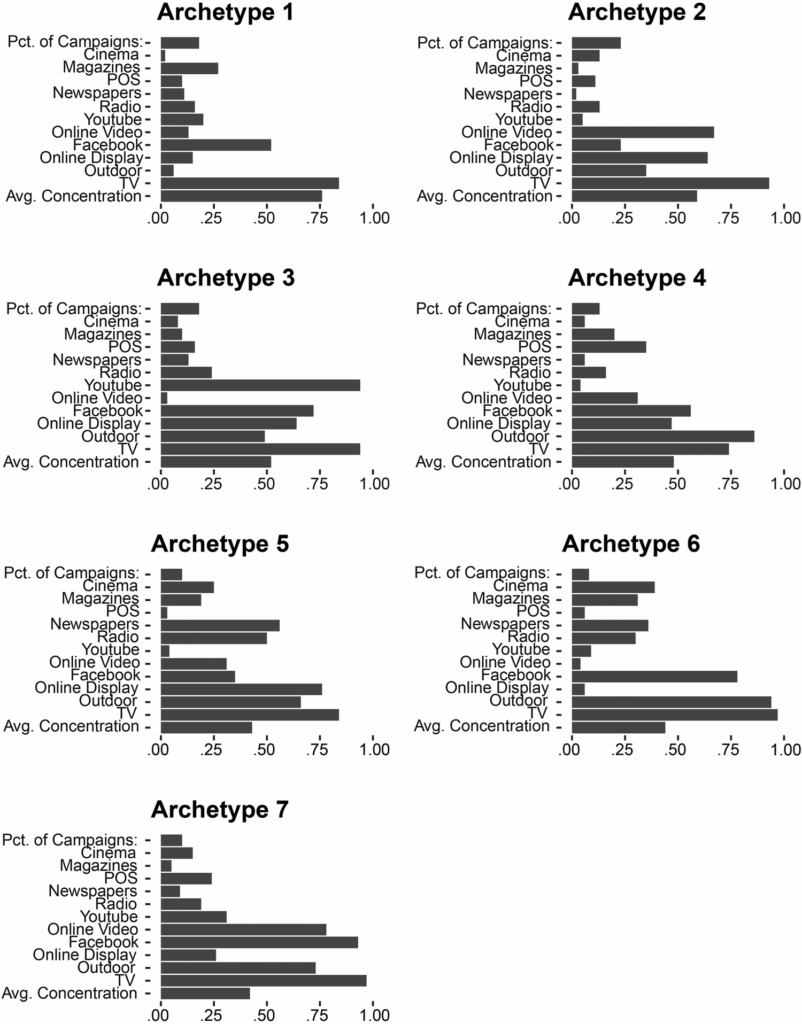

この7つのアーキタイプを視覚的に示したのが、図1のアーキタイプのプロファイルだ。縦軸には「キャンペーン構成するメディア(テレビ、屋外広告、YouTube、Facebookなど)」が並び、横軸には「そのメディアを使用する確率(0〜1)」が示されている。

これを見ると、世界の広告キャンペーンにおけるメディア使用の傾向がうかがえる。テレビはすべてのアーキタイプで最も広く使われ(使用確率74〜97%)、キャンペーンの中核をなしていることがわかる。一方、映画館広告や雑誌、店頭広告の使用は限定的で、特定のアーキタイプのみに集中している。

7つのアーキタイプを、それぞれの特徴をもとに整理するとつぎのようになる。

- アーキタイプ1: テレビ+Facebook型

- アーキタイプ2: 標準型(最も頻繁に用いられていた構成)

- アーキタイプ3: YouTube重視型

- アーキタイプ4: 伝統的メディア+屋外、店頭型

- アーキタイプ5: 伝統的メディア+デジタル型

- アーキタイプ6: 伝統的メディア+屋外+Facebook型

- アーキタイプ7: Facebook重視型

アーキタイプ1は、テレビとFacebookを中心とした型。そして最も一般的なのが、アーキタイプ 2で(全体の23%)、テレビを中心にオンライン動画やディスプレイ広告を組み合わせたバランス型だ。アーキタイプ 3はデジタルを意識しつつ、とくにYouTube(94%)を重視している。アーキタイプ4、5、6はいずれもテレビや雑誌を中心とする伝統メディア型だが、アーキタイプ4は屋外広告(86%)と店頭メディアに力を入れている。アーキタイプ5ではオンラインディスプレイ、6は屋外広告(94%)を強く組み合わせるという違いがある。アーキタイプ 7はFacebook(93%)を重視し、オンライン動画(78%)を併用している。

※POSメディア は、消費者が実際に購買行動を行う場(店頭・販売現場)で接触する広告や販促施策を指す。

時代と業界を超えた「型」=法則性

Bellらのこの研究で注目すべきは、長期かつ多業種のデータを統計的に整理することで、「時代や業界を超えて再現性を持つパターン」を見出している点だ。

調査対象は、2008年から2019年にかけての11年間、世界51か国、23業種、557ブランドで、合計1,083件の広告キャンペーンに及ぶ。Bellらは、このデータの広さこそが「どの国や業界でも共通して見られるパターンを見つけるために重要」と指摘している。

世の中にはひとつとして同じキャンペーンはない。キャンペーンごとにユニークな個性や創意工夫が施されている。しかし、いざ広告の成果の最大化をはかるべく、生活者を意識して企業がメディア構成を設計するとなると、やはり”組み合わせ方”には一定の法則性が生じる。圧倒的な「広さ」を踏まえたBellらの分析は、特定の業界や時代の流行に左右されない、そんな普遍的なメディア構成の設計パターンを明らかにしたといえる。

次回:どんなときにどのアーキタイプを用いればいいのか

Bellらは論文の後半で、7つのアーキタイプが、ブランド認知・連想・購買意欲などの成果指標にどのような影響をもたらすかを分析するとともに、業種・業界と、「メディア構成の効果」との関連性についても考察している。

どんなときに、どの「アーキタイプ」を用いればいいのか。次回の記事では、ブランド成長を意識したメディアミックス戦略のあり方に迫っていく。

参考文献

- Bell, J. J., Thomaz, F., & Stephen, A. T. (2025). Beyond the Pair: Media Archetypes and Complex Channel Synergies in Advertising. Journal of Marketing, 89(4), 99-119.

https://doi.org/10.1177/00222429241302808 (Original work published 2025)

クリエイティブコモンズ CC BY 4.0のもとライセンスされている参考文献を改変しています。 ↩︎

コメント