カスタマーサービスなどでお客様対応の専門員が、「お手伝いできて光栄です」や「お気をつけてお帰りください」といった「温かみのある言葉」を使うことは、顧客との信頼関係を築く基本となるとされている。また、顧客に対して好意的な印象を与え、ひいては顧客満足度を高めることになると信じられてもいる。

しかし、York大学ビジネススクール准教授のGrant Packardらが発表した論文『言葉が重要になるとき(原題“When Language Matters”)1』は、こうした言葉の用い方が必ずしも顧客満足度を高めるとは限らないことを明らかにした。

大切なのは「温かみのある言葉」を用いるタイミング

Grantらは、大手小売業者の顧客サービスの会話185件(12,410ターン)と米国の航空会社の204件の会話(11,548ターン)を分析し、「温かみのある言葉」の効果が会話中の時間帯によって大きく変わると指摘している。

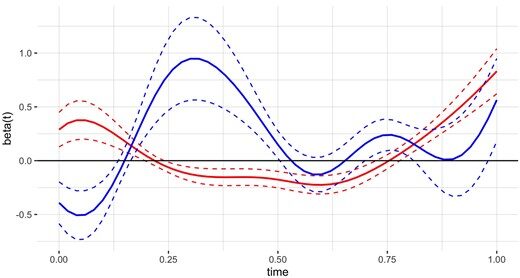

図1の赤線は、「温かみのある言葉」が会話の進行に伴い顧客満足度に与える影響を表している。この影響はbeta係数で示されており、係数が0より高い場合、その言葉が顧客満足度を向上させる効果を持つことを意味する。また、青線は「能力にかかわる言葉」、つまり手段や知性を示す合理的な表現が、満足度に与える影響を示している。この分析データを見ると「温かみのある言葉」は会話の開始と終了時に満足度を高め、中盤では効果がないことがわかる。一方、「能力にかかわる言葉」は、中盤で満足度を向上させるが、開始と終了時には満足度を下げる傾向があることが示唆されている。

赤線: 温かみのある言葉、青線: 能力にかかわる言葉、点線: 95% 信頼区間

こうしたデータをもとにGrantらは、会話の開始時には「温かみのある言葉」が信頼関係の構築に効果的である、とする。この時間帯は、顧客の気持ちに寄り添う親身な表現が顧客満足度を向上させるのだ。一方、会話の中盤(全体の25-75%の時間帯)では、「温かみのある言葉」の効果は低下し、むしろ実務的で明確な言葉づかいが求められる。この時間帯では、「能力にかかわる言葉」つまりは課題解決を意識したコミュニケーションが顧客満足度を高める鍵となる。そして、会話の終盤は、再び「温かみのある言葉」が効果を発揮する。感謝や配慮を示す表現が顧客に良い印象を与え、満足度を向上させる、という。

こうした仮説は、686人を対象にした実験でも検証されている。この実験は、会話の前半および後半で「温かみのある言葉」を用いるグループと、一貫して「温かみのある言葉」を用いるグループとにわかれて行われた。すると、適切なタイミングで「温かみのある言葉」を使用したグループの満足度は、一貫して「温かみのある言葉」を使用したグループよりも高かったという(7段階評価で5.10対4.61)。

「言葉づかいの組み合わせ」が顧客満足を最大化する

以上のことからもわかるように、企業が採用する「常に温かみのある対応を」という画一的なアプローチは見直す必要があると言える。どのように見直せばいいのだろうか。論文は、顧客対応の場面で、「温かみのある言葉」と「能力にかかわる言葉」の組み合わせについて、企業での会話分析を通じて最適なパターンを明らかにしている。

最も高い顧客満足度が得られるのは、「温かみ→能力→温かみ」という3段階の流れである。603人を対象とした比較実験では、8つの異なる言葉づかいのパターンが検証された。その結果、最も高い評価を得たのは「温かみ→能力→温かみ」のパターンだった(7段階評価で5.5)。会話開始時に「温かみのある言葉」を用いて信頼関係を構築し、中盤で課題解決につながる「能力」にかかわる実務的な言葉を使用し、終盤で再び「温かみのある言葉」で会話を締めくくるのである。これに対し、「能力→温かみ→能力」(4.3)や「常に能力重視」(4.0)といった他のパターンの評価は低かった。

米国の航空会社での調査では、「温かみ→能力→温かみ」のパターンを採用した場合、全体を通じての顧客満足度も向上することが確認された。一方、「常に温かみのある言葉を用いた対応」や「常に能力にかかわる言葉を用いた対応」を行った場合、全体を通じた顧客満足度も低下する傾向が見られた。

大切なのは「温かみか能力か」という二者択一的なアプローチではなく、両者を適切なタイミングで組み合わせることだ。企業は顧客対応において、ともすると「温かみ」だけを重視しがちだが、画一的な方法から脱却し、「温かみ」と「能力」の両方に意識を向けつつ、柔軟で戦略的な言葉づかいを導入すべきである。

「タイミングを意識した言葉づかい」をどのように実践するか

接客の専門員などが、言葉づかいのタイミングを意識し、状況に応じて使い分けるスキルを持ち、それを実践すれば、顧客満足度を向上させるだけでなく、企業全体の信頼性や業績にも直接的な影響を与える、とも論文は指摘している。そして、Grantらは、現場の実践力を高めるために企業が実施すべき具体的な方法についても考察している。

まず、現状の企業などで接客の専門員を対象に行われている研修では、タイミングを意識した言葉づかいの組み合わせが十分に活用されていない、と彼らは指摘する。カスタマーサービス管理者への調査によれば、76.1%の企業が「能力」重視の対応に重点を置いており、「温かみ」と「能力」のバランスを意識したトレーニングを行っている企業はわずか21.3%である。この状況を改善するためには、タイミングを意識した言葉づかいに特化した研修プログラムの導入が必要である。具体的には、過去の会話データを基にしたシミュレーションや、段階別の言葉づかいを実践的に学ぶワークショップが効果的である、とGrantらはいう。

また、AIチャットボットを活用することで、接客の専門員たちの言葉づかいをリアルタイムで最適化する仕組みも提案されている。具体的には、チャットボットが従業員の顧客対応を支援し、会話中に適切な言葉づかいをアラートすることで、より効果的なコミュニケーションが実現されやすくなるのだ。また、AIを活用して実際の顧客対応をシミュレーションすることで、専門員が練習を通じてタイミングを意識した言葉づかいを習得できるトレーニング環境を提供する方法にも言及している。

*

顧客対応において鍵を握るのは、やはり現場での実践力である。現場の実践力を高めることは、顧客対応を進化させるだけでなく、企業の競争力を維持・向上させるための基盤にもなりうる。この重要性を認識し、従業員がスキルを磨く環境を整えることが、企業の成功をもたらすのである。

参考文献

- Grant Packard, Yang Li, Jonah Berger (2024), “When Language Matters,” Journal of Consumer Research, 51(3), 634–653, https://doi.org/10.1093/jcr/ucad080

クリエイティブコモンズ CC BY 4.0のもとライセンスされている参考文献を改変しています。 ↩︎

コメント